ディスレクシアとは

ディスレクシアは、限局性学習症(SLD)の一つで、読むことに困難を抱える状態を指します。日本語では、読字不全、読字障害、難読症などと呼ばれることがあります。また、読むことだけでなく書くことにも問題が生じる場合が多く、この場合は読み書き障害ともいいます。

"読み書き障害"という言葉からは、文字がまったく読めない、書けない状態をイメージするかもしれません。しかし、実際には、スムーズかつ正確に読み書きができない姿を指します。このため、外見上は読めているし書けているように見えますし、本人たちもそう思うことがあります。しかし、彼らは読み書きに多大なエネルギーを費やしているため、非常に疲労し、結果的に読み書きが不正確になったり時間がかかったりします。

その影響で、文章の内容理解や作文の内容にも支障が出ることがあります。読み書きにエネルギーを使い果たし、考える力が残らなくなるのです。

ディスレクシアの特性と可能性

一方で、ディスレクシアの子どもたちは文字を読む代わりに音読で文章を聞くと、その内容を十分に理解することができます。また、文字で書く代わりに口頭で話すことで、高度な内容を伝えることも可能です。これにより、文字の読み書きに割いていたエネルギーを、本来注ぐべき思考や記憶に使えるようになります。

ただし、人による代読や代筆を利用する場合、時間や場所を調整する必要があるため、現実的には難しい場合もあります。その点、ICT(情報通信技術)を活用すれば、文字を音声化したり音声を文字化したりする作業が容易に行えます。これにより、人に頼ることなく、自分のペースで学習を進めることが可能になります。

学びの道具としてのICT

読み書きに困難を抱えない子どもたちは、鉛筆とノートを使って学習します。同じように、ディスレクシアの子どもたちはICTを鉛筆とノートの代わりに使って学習を進めることができます。重要なのは、文字そのものではなく、学習の内容です。

もし文字が学習の道具として十分に機能しない場合、別の道具を使えば良いのです。文字はあくまで学習の手段であり、目的ではありません。ICTを活用することで、ディスレクシアを抱える子どもたちも効果的に学習を進めることができるのです。

著者情報

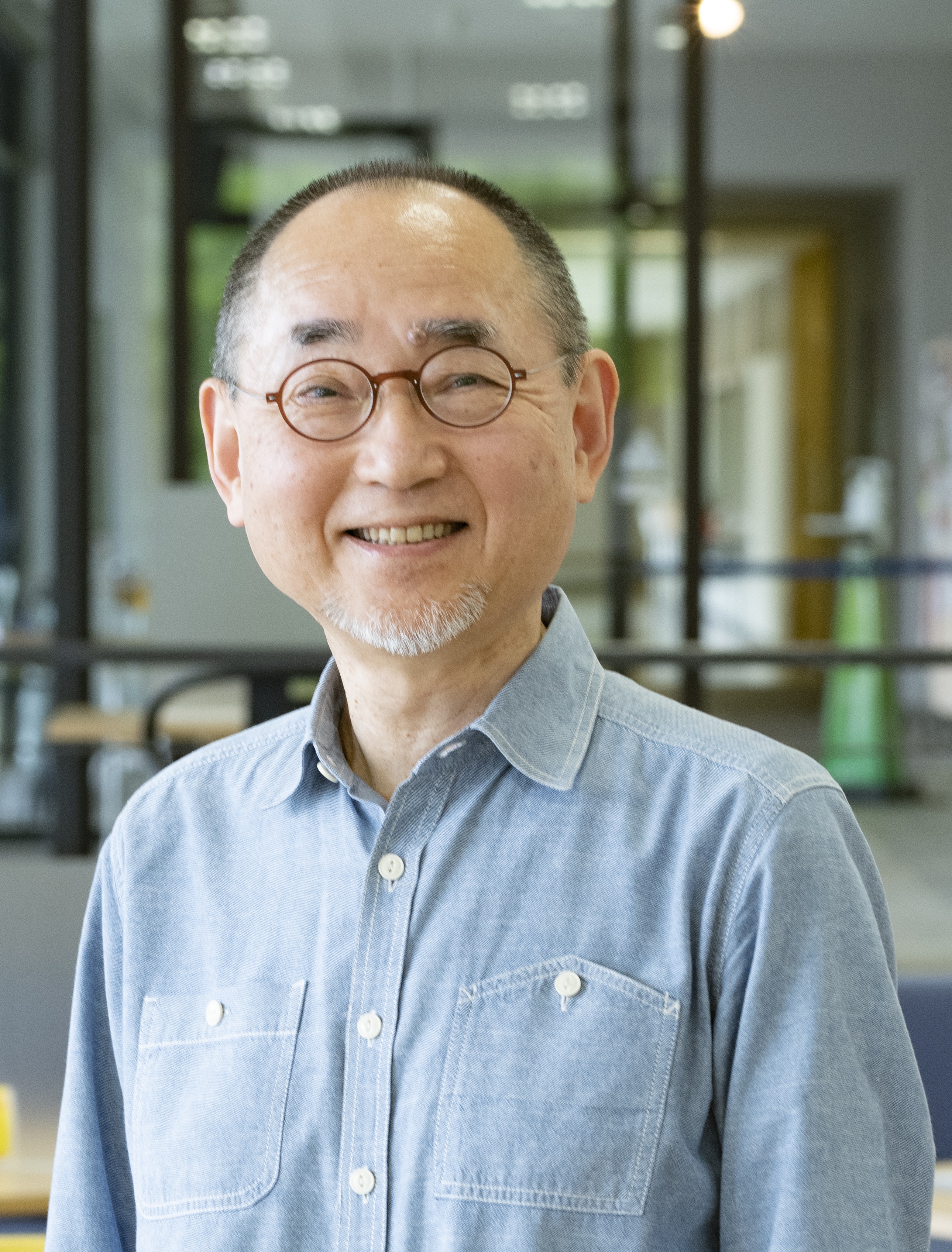

河野 俊寛

北陸大学 教授

子どもの書きのプロセスを長年にわたって研究し,読み書き困難を理解するための URAWSS(ウラウス)という評価を開発した我が国の書字障害研究の第一人者。